愛犬と災害に備える

(その1:ハード面の備え)

「地震だ!」大きな揺れを感じると、日本に暮らす私たちは、机の下に避難するように子供の頃から何度となく教わってきています。また大きな台風が近づいてくるというニュースを聞くと、停電に備えて懐中電灯を準備したり、水や食べ物の備蓄を確認したりするものです。

では、私たちと暮らしている犬たちはどうでしょうか?大きな地震の揺れと同時にガタガタと室内のものが音を立てると驚いて吠え、逃げ回る犬もたくさんいます。雷雨のために停電して暗闇を不安に感じる犬もいるでしょう。地震大国日本では、体に感じられる大小の地震が一年に何度も起こりますし、毎年夏から秋にかけて台風も到来します。備えあれば憂いなしです。このコラムでは、犬たちと一緒に災害に備えるためのポイントについて、「ハード面の備え」と「ソフト面の備え」とに分けて考えてみたいと思います。

万が一災害に見舞われた場合、どのようなものが必要になるでしょうか。

まずは、「ハード面の備え」について考えてみましょう。ハード面とは、目に見えるもの、形があるものを指します。例えば、水、食料、懐中電灯、乾電池、薬、ラジオなど、自宅または避難先で被災後すぐに必要になるものです。犬のために必要なハード面の備えは、水、ドッグフード、食べ慣れたおやつ、食器、薬、トイレシーツ、首輪とリード、ワクチンなどの記録、ケージやキャリーバッグ、おもちゃなど、犬との生活で日常的に使っているものがほとんどです。水、ドッグフード、トイレシーツなど毎日消費していくものは、普段より多めに準備しておくことで災害に備えることができそうです。

一般的に、水や食料については、災害が発生してから3日分の備蓄を用意することが望ましいと言われてきました。さらに被害の規模によっては、ライフラインの復旧に時間を要したり、物流の混乱が生じて支援物資などの配給が遅れたりすることも考えられます。特に東京都などの大きな都市では、できれば1週間程度の水や食料を備えることが推奨されるようになっています。

7日分の水というと、実際どれくらいの量なのでしょうか?犬と一緒に暮らしている家庭では、犬のための飲み水も備蓄に含めて考えてみましょう。人間1人あたり、1日3Lの水が必要と言われています。また犬1頭あたりに必要な1日分の飲み水は体重1kgあたり50mlが目安と言われています。人間1人と、体重10kgの犬1頭が一緒に暮らしている場合に必要な7日分の水は、(3L x 7日)+(500ml x 7日)=24.5Lです、これは2Lのペットボトルが12本と500mlのペットボトルが1本という量です。人間の家族と犬の家族が多ければ必要な水の量も増えるので、備蓄していても無駄にしないように、使用期限内に消費してまたストックし直すといった工夫が必要になりそうです。

ドッグフードは、新しいドッグフードの袋を開けたら、次の袋を買っておくようにすれば万全です。もし、持病のために動物病院から療法食のドッグフードを購入している場合には、特定の療法食が手に入らなくなると犬が体調を崩してしまうかもしれませんので、早めに買っておくと良いでしょう。

定期的に犬に飲ませなければいけない薬がある場合には、薬がなくなるぎりぎりに動物病院にもらいにいくのではなく、余裕を持って手元に保管しておく方が安心です。

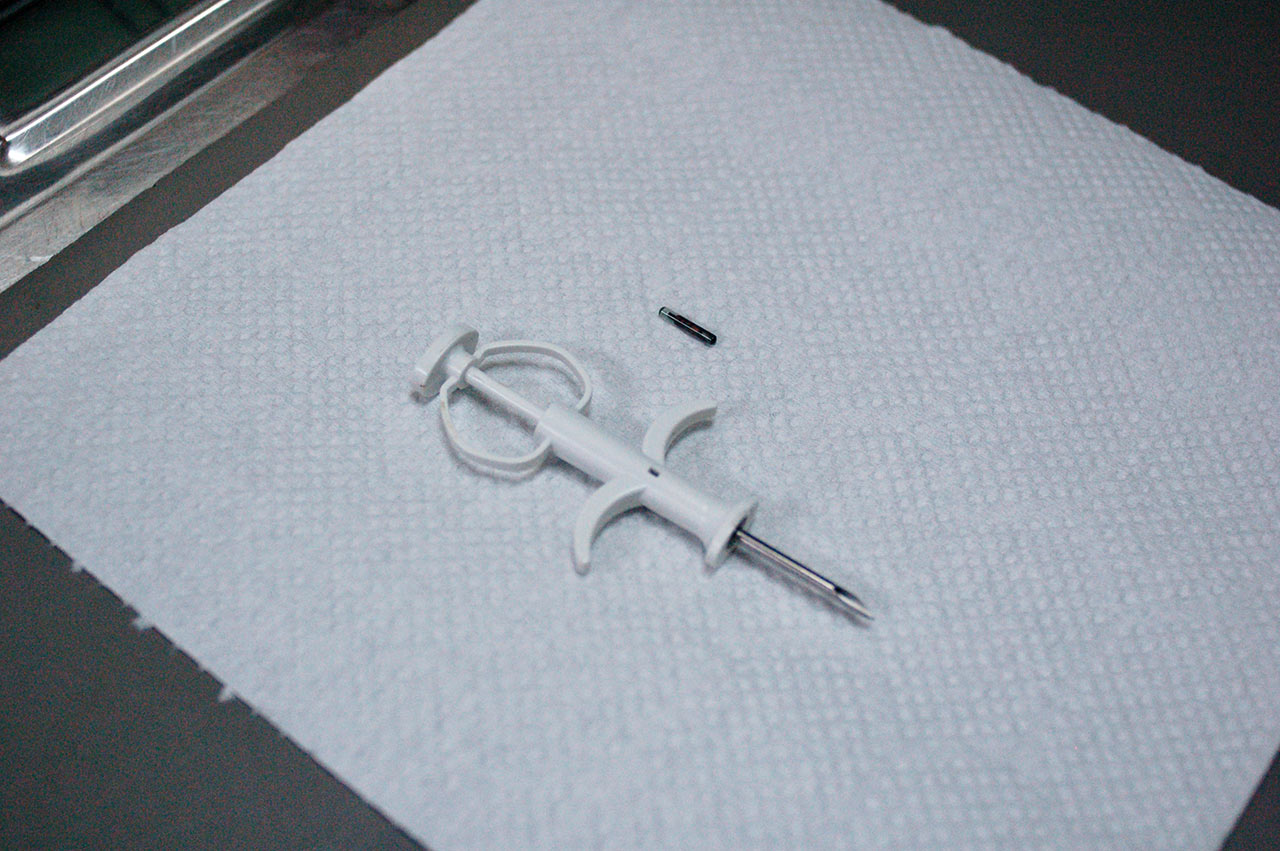

首輪とリードは、普段のお散歩のときにも使用するので、特別に備える必要はありませんが、災害が起きたときに驚いて逃げてしまったなど、行方がわからなくなったときに早く飼い主と再会できるように、首輪には鑑札や飼い主の連絡先が書かれている迷子札をつけておきましょう。より確実に個体識別ができるために有効なのは、マイクロチップの装着です。マイクロチップとは、動物の体内に埋め込む身分証明書のようなものです。登録されている15桁の番号をもとに、飼い主を見つけることができます。令和4年(2022年)6月以降に販売された犬にはマイクロチップが装着されているはずなので、一度動物病院など番号を読み取るリーダーを持っているところで確認をしてみてください。登録されている情報が飼い主の連絡先になっていない場合は急ぎ登録変更しましょう。まだ装着していない場合は、この機にマイクロチップの装着もご検討頂きたいと思います。

狂犬病予防注射などのワクチン接種の記録は、犬も同伴して避難所に行く場合や、災害を免れた場所のペットホテルに犬だけ預けるような場合には必要となります。毎年の接種を忘れないようにし、証明書も保管しておきましょう。

犬用のクレート、ケージ、キャリーバッグといったものはお持ちでしょうか?クレートは、プラスチック製の箱型のハウス、ケージは、金属の柵で囲まれたハウス、キャリーバッグは、中・小型犬を移動するために使用するバッグのことをいいます。一緒に避難する際にキャリーバッグに入ることができれば、中・小型犬はスムーズに移動できるでしょう。犬が長時間その中で待機する場合には、クレートをお勧めします。クレートは、ケージよりも壁のように囲われている面積が広いため、犬がより安心して過ごすことができますし、キャリーバッグよりも硬い素材でできているので、落下物からも守ってあげることができます。自宅が安全ではなく避難所や知人宅に避難するといった場合でも、日頃から使っているクレートを持参できれば自分の部屋ごと引っ越しをしているような感覚で安心です。仮に自分のものではないクレートを借りることになっても、入り慣れている犬は、落ち着いて過ごすことができるはずです。犬たちを無理やり入れるのではなく、日頃から安心できる場所として使い、その中に入れば安心で安全と感じるように習慣づけるのがお勧めです。

災害時に自宅で生活し続けることが安全ではない場合には、犬と一緒に自宅以外の場所に避難することになるかもしれません。全ての備蓄を持ち出すことは難しいですが、1−2日過ごすのに必要となるものを避難袋に用意しておけば、いざというときに慌てないですみます。

万が一、犬の行方がわからなくなってしまったという場合に、犬の写真が数枚あると「このような犬を見かけましたか」と探しやすくなります。携帯電話に犬の写真がたくさん入っていても、わざわざ写真を印刷しない人も多いと思います。ところが、停電してしまうと携帯電話がなかなか充電できず普段通りに使えないかもしれません。犬の写真を数枚用意していれば、それを人目のつく場所に掲示して探すこともできます。

「ハード面の備え」は、犬のために必要なものを備えておくだけではなく、生活する住居が安全であるかどうかも大切なポイントです。耐震性の確認や、風で飛んでしまって危険なものを屋外に置いていないかどうか、室内の家具などが地震の揺れで動いてしまわないように固定してあるかどうかなど、自分自身と犬の居住スペースを是非しっかりと確認してみてください。

災害時に犬たちの安全を守るためには、まず飼い主自身の安全を守ることが重要です。災害に見舞われることがないのが一番ですが、万が一被災してしまった場合であっても、最低限の被害にとどめ、できるだけ早く普段通りの生活に戻ることができるように、私たち自身も、また一緒に暮らす愛犬も日頃からの備え、大切にしていきましょう。

<参考>

以下の資料には、災害発生時に慌てないために、どのような備えをすれば良いのかということが絵や写真も交えて分かりやすく説明されています。犬のみならず、ペットと一緒に暮らしている方々には是非一度ご覧頂くことをお勧め致します。

-

東京都発行 防災リーフレット

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/bousai-leaf -

環境省発行 「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3009a/a-1a.pdf

Can ! Do ! Pet Dog Schoolインストラクター

CPDT―KSA

川原志津香